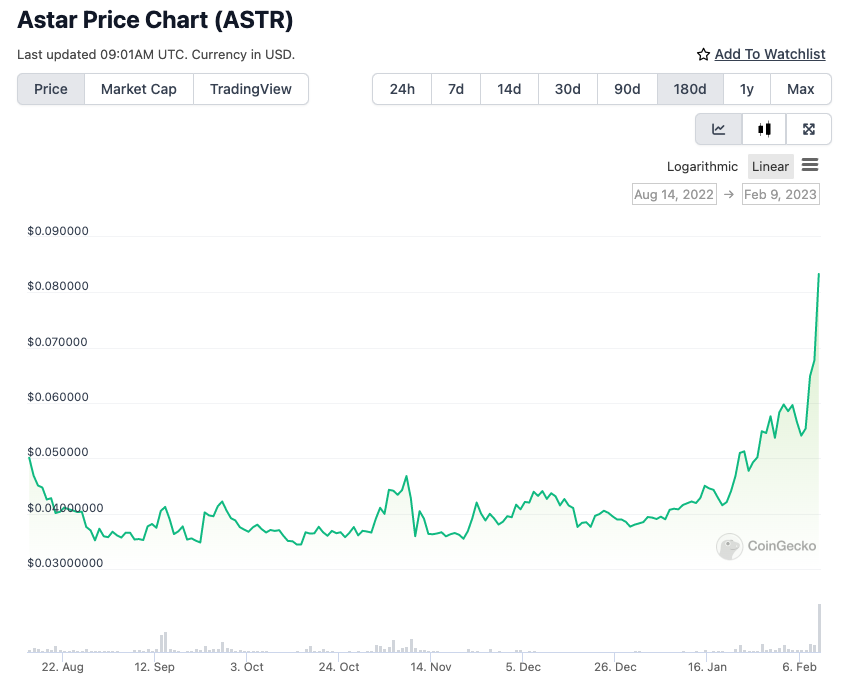

$ASTRの価格が高騰しています。

$ASTRの価格が高騰しています。

$ASTRは渡辺創太氏がFounderを務めるAstar Networkが発行する暗号資産です。Astar Networkは2022年1月にローンチされたばかりですが、ローンチ早々、時価総額2000億円を超える規模となっており、海外からも注目されています。

海外でAstar Networkが活躍することにより、Web3の話題を逆輸入する形で日本でも話題となり、自民党が22年6月に発表した「経済財政運営と改革の基本方針2022」、いわゆる「骨太の方針」には「ブロックチェーン技術を基盤とするNFTやDAOの利用等のWeb3.0の推進に向けた環境整備の検討を進める」との文言が盛り込まるなど、注目を集めております。

SUSHITOPMARKETINGでもAstar Networkのブロックチェーンは利用しており、同じ日本人として応援しておりますので、本記事ではAstar Networkの概要について解説いたします。

Asterではなく、Astarです。よく間違えている方がいるのでWeb3の超新星の⭐=starと覚えましょう。

AstarはWeb3の基幹インフラを構築することを目指すPolkadot上に構築されるL1ブロックチェーンです。現在のブロックチェーン同士は相互に接続されておらず、Bridgeプロトコルの仕組みを使って擬似的に接続しているため、資産の移動のたびに手数料が高く、一歩間違えるとGOXするリスクが存在する非常に使いにくいUXになっています。

この状態をブロックチェーン同士のインターオペラビリティが無い。と呼び、ブロックチェーンの課題として良くあげられる部分です。

インターオペラビリティ(Interoperability)とは「相互運用性」の意味です。難しい日本語ですが、お互いに互換性のある関係だと思っておけばよいです。

例えば、家電には様々な種類がありますが、コンセントは全部同じ形してます。コンセントが同じなので、一々コネクタなどを購入せずともすぐに家電が使える。これが相互運用性です。

さらに例を重ねますが、日本のコンセントと米国のコンセントは形が違います。これだと不便だから、全部同じにしよう!というのがブロックチェーンの相互運用性の課題です。

つまり、解決したいシンプルな課題は

「ブロックチェーンごとにデータが分断されていると不便なので繋がっていたほうが良いよね?」という部分です。

このプロトコルが出来上がれば、新しく作られたブロックチェーンが、トランザクションやメッセージをお互いに送信可能になります。この課題を解決しようとしているプロジェクトで有名なものがPolkadotとCosmosです。

※相互運用性の課題やPolkadot, COSMOSついての詳細はこちら

AstarはPolkadot上で開発されるマルチチェーンのdAppsハブになっており、開発者はこの上でスマコンを書いてで自由にdappを作ることができます。Polkadotの仕組みの解説は省きますが、Polkadotにはリレーチェーンとパラチェーンという仕組みがあり、メインのリレーチェーンに繋がるためにはコミュニティからの投票によって選ばれた優秀なパラチェーンのみです。Astarは昨年行われたこの投票で見事コミュニティからの信用を勝ち取りパラチェーンとして接続することを許され、ようやくローンチに至っています。

また、日本発のプロジェクトがこの規模でグローバルに評価されているプロジェクトは類がなく、日本でWeb3関連の事業を検討しているプレイヤーであれば知らない人はいないプロジェクトとなっています。

グローバルレベルで戦えるプロダクトを開発し、コミュニティからも評価されており、それが20代の若者がやってのけている点は驚嘆に

さらに、Astarはこの開発を推奨するためのdApps Stakingというインセンティブを与えており「Build to Earn」を実現してる点が開発者にとって優しい設計になっています。

公式情報はホワイトペーパーや公式ブログ、Youtube動画をご参照ください。

Astar roadmap 2022 — Astar & Shiden Network

Astarのなにがすごいのか

やや個人評も入りますが、めんどくさいことを地道に確実にやってきたその実績と信念がすごいです。

2017−8年のちょうどAstarが開発を始めた頃、Crypto系のサービスを作ろうとするプロジェクトは早々にトークンを発行し、それをICOすることで資金調達して開発を始めることが当たり前でした。

特に2020年ごろはPolkadot系PJが多数ICOしており、流れ的にはICOしていても不思議ではありませんでした。プロジェクトが発行するトークンの配分は時代とともに移り変わりつつありますが、2017年当初はパブリックセールでほとんどを販売する方式が主流で、コミュニティへの配分を増やしチームや投資家へ配分する量を減らす動きは最近になってからです。

Ethereumですら、パブリックセールでほとんどのトークンを排出しています。

ですが、彼らはそれをやりませんでした。

そこには彼らの「信念」があります。「Astar Networkは”Community Driven”である」「将来的にDAO化を目指す」というコアチームが初期から発している発言に信念が現れています。

多くのPJがICOする中でPublic向けはLockdropのみ、プロダクトは将来コミュニティのものになるのでチームや投資家の持ち分を極限まで減らした設計、しかしそれでも開発の資金は必要なので数々のGrantや有名所から調達して開発を行ってきていました。

その活動があったからこそ、今ローンチと同時に複数の取引所へのリストされる地盤が構築できています。少し目線を横にずらすと後発のプロジェクトが何億という資金をICOで稼いでいるのが見えたはずですし、そしてこれをあの長い冬の中でやっていた訳ですから、想像を絶する忍耐力と信念です。

先を見据えすぎており、未来から来たのかと錯覚するほどです。

ローンチから1年が経ちまだまだこれからとは言え、昨年は電通や博報堂、NTTドコモなどの日本の名だたる大企業との提携も発表しているのも、これほどの信念があったからこそです。

まさに、Astarの文字通りのWeb3起業家の星になりつつあります。

日本でやれなかった理由

Astar Networkは日本発ではありますが、拠点が日本ではありません。

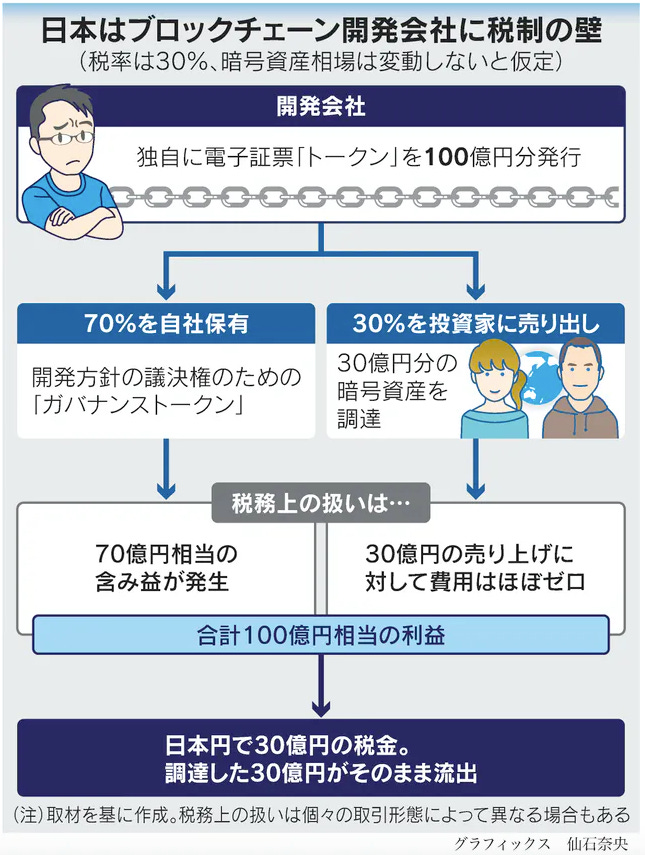

Founder自身も日本でやりたかった想いはあるものの、日本での$ASTRのようなトークン発行は税制の問題から不利益が多く国際競争力が失われてしまいます。残念ながら、日本でWeb3を本気でやろうとするとかなり難しい現実が立ちふさがっているのが現実です。

引用:日経新聞

日本の税制についてはこの記事で解説しました。

税制がイノベーションの芽を摘むお先真っ暗の日本市場を照らすAstar Networkの光

同じく日本人がFounderを務める$DEPも日本でのローンチが叶わず海外でプロジェクトを開始した背景を持ちます。海外でプロジェクトを成功させて、日本の取引所ににトークンを上場させる初めてのパターンとなりました。

日本初!DEP(ディープコイン)取扱い開始予定のお知らせ~取扱い開始記念!5つのキャンペーンも同時実施~

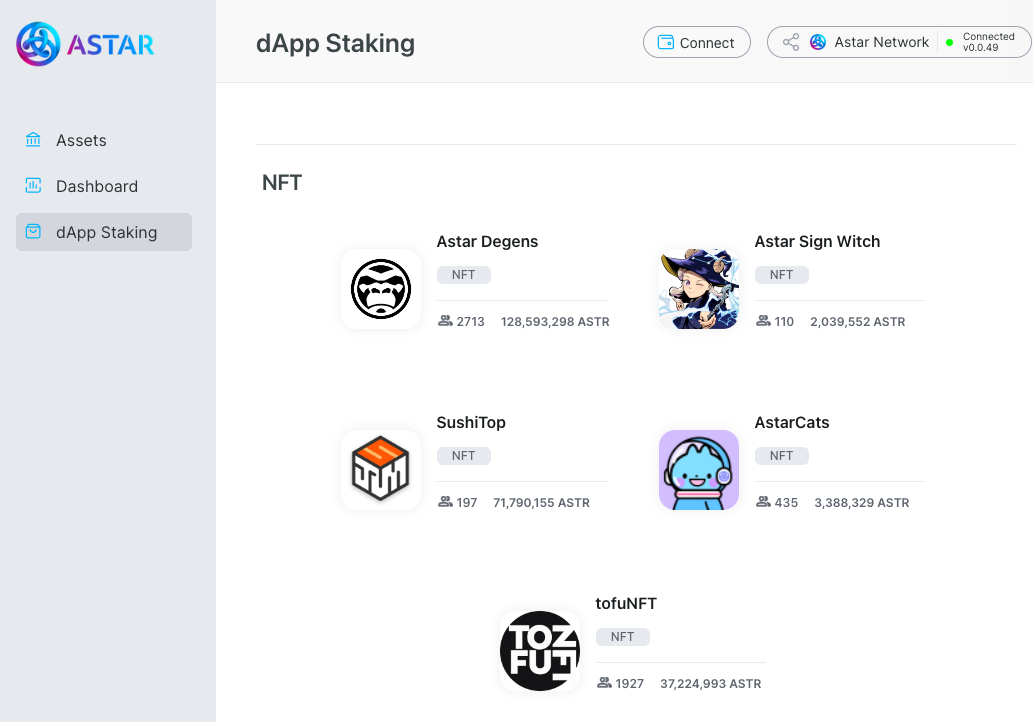

AstarのdApps Staking

Astarはローンチされてまだ1年あまりです、Astar上でdAppsを開発することでStaking報酬を受け取れるBuild to Earnが実装されています。ASTRをお持ちの方は報酬をもらうチャンスです。後述するdApps Stakingの仕様によって開発者コミュニティも拡大していくことが予想されます。

開発者はdApps Stakingを通して、Astarからベーシックインカムのような報酬を受け取ることができます。どういうことかというと、Astar Networkのブロック生成報酬の内40%がdApps Stakingに割り当てられており、そのうち50%がAstar上でdAppsを開発する開発者にASTRトークンとして支払われるためです。

Bitocinのマイニング報酬がライトニングネットワークを開発する開発者に分配されるようなものです。これにより、開発者はプロダクトが完成して収益を上げる前に報酬を受け取ることができるので生活の基盤が安定し開発に専念することができます。これはすごい仕組みです。

Astarはその特徴としてEtherumのEVM以外にWASMにも対応しており、より開発者にとって開発しやすい環境を構築している点も人が流れやすい構造になっていると思います。

また、この仕組は開発者以外でも利用することができ、Astar上でdApps Stakingしているページ一覧から「このプロジェクトええやん」というプロジェクトに対してStakingすることができます。新しい応援の形です。

SUSHITOPMARKETINGに対してもdApps Stakingをすることができます。

StakingしたdAppsが貢献して得た$ASTRをAPYとして受け取ることができるので、開発者でなくてもメリットがあります。

詳細なやり方などはこちらの記事が詳しく記述されています。

Astar NetworkのDapp Stakingの凄さ

本日は以上です。