トークングラフマーケティング

Creating the Culture of Token-Graph Marketing

token-graph marketing トークングラフマーケティングとは

ブロックチェーンにより、ユーザーはデジタルデータを唯一無二の「1点もの」として所有できるようになりました。NFTの所有履歴はブロックチェーン上に可視化されており、その所有情報を元にマーケティング活動を行うことが可能です。ユーザーの所有情報を把握し、ユーザーの嗜好に合わせた最適なマーケティング手法を選択すること、これこそが、トークングラフマーケティングです。

デジタルマーケティングで使われてきたCookie関連の規制が強化されつつあるため、Cookieの代わりにNFTが利用されるのではと注目しております。

今後、これまでのデジタルマーケティングと並行する形で企業が管理するCRMの顧客IDとウォレット内のNFT所有情報をかけ合わせた

Cookieレス時代のデジタルマーケティング手法が確立されていくでしょう。

MARKETING CHANGES 変化するマーケティングの概念

Marketing Changes トークングラフマーケティングで変わること

コミュニティ形成型プロモーション

特定のコミュニティや会員ページにアクセスできる「鍵」となるNFTを配布することでコミュニティ形成を促す

趣味嗜好に合わせたダイレクト型プロモーション

動画広告で顧客獲得を狙うのではなく、ゲームやアイドルのキャラクターのNFTを送付するプロモーション

Challenges トークングラフマーケティングの課題

トークングラフマーケティングを行う上で、課題もあります。

NFTを受け取るためのウォレットの普及率はグローバルでも5%ほどと言われています。

弊社ではこの課題を解決するため、様々なサービスを開発しております。

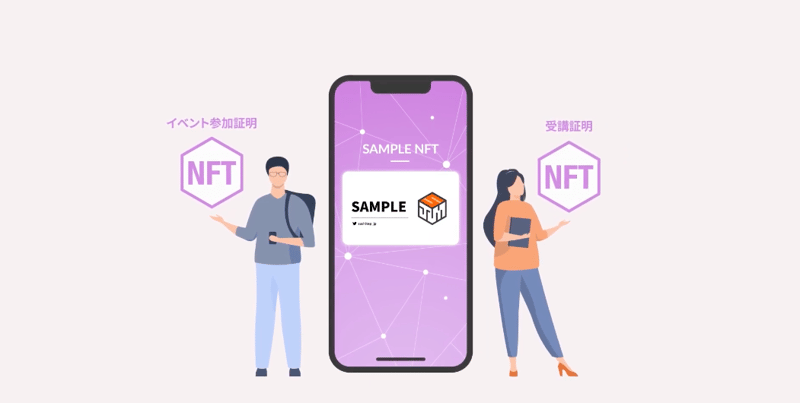

たとえば、NFT ShotではQRコードを読み込むことで誰でも簡単にNFTを受け取ることができます。

NFTを受け取るためにウォレットを事前に準備したりメールアドレスを登録したりする必要はなく、

暗号資産やウォレットを持っていないユーザーでもNFTを簡単に受け取れるため、イベントの参加証明書、受講証明書をNFTとして発行することができます。

弊社では、QRコード以外にも音声やNFCカードを活用したNFT配布が可能です。

トークングラフマーケティングは個人情報を侵害せず、ユーザーとコミュニケーションを取り、多くのユーザーを巻き込んだ施策展開が可能です。

Cookie規制が厳しくなる昨今、Cookieレス時代のデジタルマーケティング施策としても注目されておりますので、

NFTを使ったトークングラフマーケティングに興味がある方は弊社までお問い合わせください。