Web3.0とは何か

1.Web3.0というコトバ

世界中のトレンドとなる「Web3.0」

「Web3.0」という言葉をよく聞くようになりました。Web3.0はブロックチェーン技術を応用したサービス群を指す言葉です。もともと「ブロックチェーン業界」と呼ばれていたこの業界は、2021年後半から「Web3.0業界」と呼ばれ始め、「ブロックチェーン」の少し怪しさのあるイメージがリブランディングされて、スマートな印象のある言葉に様変わりしています。

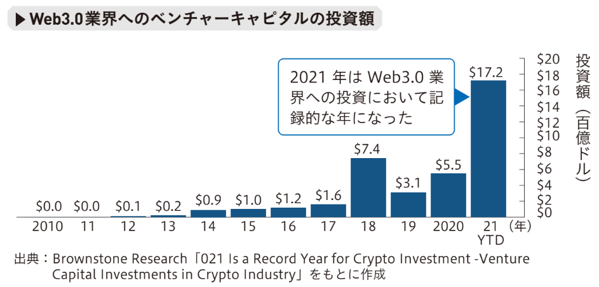

これは日本国内だけではなく、世界中のIT分野でトレンドのキーワードとなっています。具体的には、テスラとスペースエックスのCEOであるイーロン・マスク氏や、ツイッターの元CEOであるジャック・ドーシ―氏が、Web3.0に対して批判を述べたことで話題になりました。Web3.0はバズワードとして瞬間的に注目されただけではなく、2021年前半には172億ドル(1.89兆円)のベンチャーキャピタルの投資ももたらしました。この業界に世界中のお金と人材が流れ込み、大きなムーブメントとなっているのが現状です。

ワードとして登場したのは2006年

Web3.0という言葉は2006年、Web考案者であるティム・バーナーズ=リー氏へのインタビューのなかで、「Web2.0の次」というニュアンスで登場しました。2014年には、暗号資産である「イーサリアム」の開発プロジェクトでCTO (最高技術責任者) を務めていたギャビン・ウッド氏が、プライバシーと分散を重視し、「Less Trust, More Truth (信頼ではなく真実)」を追求するWebとして、Web3.0の概念を提唱しています。

※原文:ギャビンウッドが2014年に投稿したブログ「ĐApps: What Web 3.0 Looks Like」

現状では、まだ世の中的に定まった定義はありませんので、本シリーズでは「ブロックチェーン業界」=「Web3.0業界」として扱い、「web3」や「Web3」などは「Web3.0」と統一して表記します。

2.Web3.0への進化の変遷

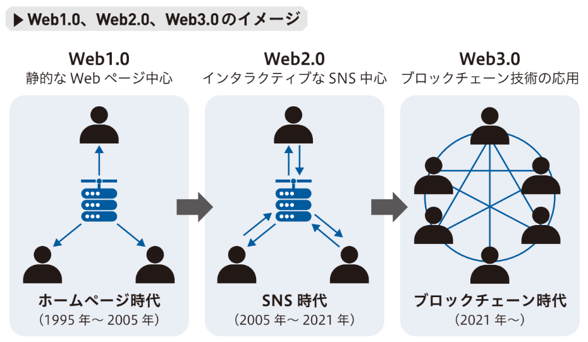

Web1.0は静的なWebページが中心の時代

Web3.0は現在のインターネットの「次のステージ」を示す言葉であるとともに、「現在のインターネットを根本的につくり直し、もっと便利にしよう」という世界的なムーブメントも表しています。このムーブメントを説明するため、まずはインターネットの過去と現在について、少しおさらいをしましょう。

まずはインターネットの登場です。初期のインターネットは、物理的な配線を介して、コンピュータが互いに通信を行うものでした。このインターネットが構築され始めたのが1960年代~1970年代です。1990年代に商用が解禁になってから、インターネット産業は右肩上がりに成長し続けています。

初期のインターネットは主に学術的および軍事的な用途でしたが、商用化により一般ユーザーもインターネットを使えるようになります。当初はメールやネットニュース (電子掲示板の一種) などの用途に使われました。やがてWWW (World Wide Web) の注目度が高まり、1995年に爆発的なWebブームが起こります。

このWebブームは1994年12月、Webブラウザである「ネットスケープナビゲーター」の登場に端を発します。そして、1995年にはマイクロソフト Windows 95が登場し、バージョンアップにより、Webブラウザであるインターネットエクスプローラーが標準で実装されるようになって、爆発的なブームにつながるのです。これから10年ほどの時代がWeb1.0と呼ばれます。誰もがインターネットで情報にアクセスできるようになり、情報が民主化されました。Web1.0のWebサービスは「オフラインコンテンツをオンライン化」したようなものでした。たとえば、新聞や雑誌のようなコンテンツをオンライン化した、Read (閲覧) がメインの静的なWebページが中心でした。ただし、当時のインフラは貧弱で、パソコンも高額であったため、一部の人たちに

利用されるだけにとどまり、一般家庭にまでは浸透しませんでした。

その後の2005年、ティム・オライリー氏がWeb2.0という言葉を提唱します。Web2.0は、Web上のコンテンツがインタラクティブ (対話型) に変化していく技術のトレンドを表した言葉でした。Web2.0時代で最も成功したサービスには、ツイッターやGメール、フェイスブックなどがあります。

Web2.0はインタラクティブなSNSが中心になった時代

Read OnlyであったWeb1.0から、誰もが情報を書き込めるようになったのが、Web2.0である現在のインターネットです。パソコンやスマートフォンを持っていればSNSなどに書き込めるようになり、動的で対話型のコンテンツが登場しました。

書き込めるようになったことで、インターネットはより便利になりましたが、誰もが自由に情報を発信すると、どの情報を信用してよいか、わからなくなります。

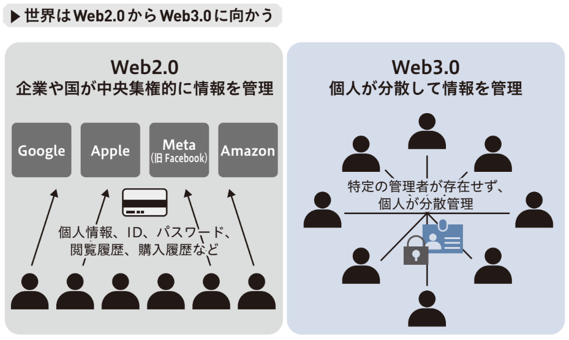

そこで台頭してきたのがGAFA (グーグル、アップル、フェイスブック、アマゾン) などのテックジャイアントです。たとえば、グーグルは膨大な情報から正しいものを見つけられるように、検索機能にページランクの仕組みを取り入れました。その結果、正しい情報に早くたどり着けるようになりましたが、「多くの人の目に触れる記事がよい記事」とされるため、フェイクニュースなどの弊害も発生しています。

また、インターネットで重要な存在は、コンテンツ制作を担うクリエイターです。しかし、クリエイターはGAFAなどの構築したプラットフォーム上のルールに従う必要があります。そのため、クリエイターの制作するコンテンツは、本当につくりたいものではなく、「多くの人が気に入るか」「お金が稼げるか」を意識したものに偏重しやすくなります。これはとても不幸なことです。加えて、「よいコンテンツ」のルールはGAFA次第で変わります。グーグル検索の仕様がたびたび変更されてきたことで、クリエイターがプラットフォームのルール変更に振り回されてきたのがWeb2.0の世界です。

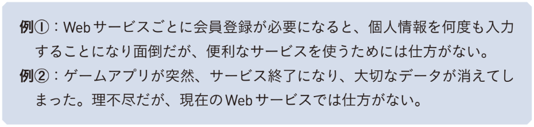

GAFAの存在により、インターネットは便利になりました。普段当たり前に使っているので、不便さを感じる機会は少ないかもしれませんが、企業が巨大化するにつれ、Web2.0の弊害も発生するようになってきています。

これらの問題はごく一部で、それを問題と捉えていない方もいるかもしれません。むしろ、我々はそれが現在のインターネットの「当たり前」として受け入れ、「仕方がないこと」として割り切って利用している側面があります。

Web3.0でインターネットをより便利に

Web2.0で浮き彫りになりつつある課題を解決し、インターネットをもっと便利にしようというムーブメントがWeb3.0です。このムーブメントは、企業や国が中央集権的に管理し、仕様やルールなどがたびたび変更されるようなWebサービスではなく、誰もが公平に利用でき、中央集権的な管理者のいない分散型のインターネットインフラをつくろうという動きです。

Web3.0のよくある言説として、「Web3.0はWeb2.0の進化版」や「Web3.0はWebの新技術」といったものがありますが、これらは誤解です。Web3.0を端的に説明すると、ブロックチェーン技術を使って「もっとインターネットを便利にしよう!」という運動です。「公平に利用できないサービスは不便 → 公平に利用できるようにしよう!」「特定の人や企業に強い権限があるとリスク → 権限を分散してリスクヘッジしよう!」という考え方であり、Web3.0はある意味、「未来のインターネットってこうあるべき」という思想に近いものなのです。「3.0」とナンバリングすると、上位互換であるかのような印象を与えますが、Web2.0とWeb3.0のインターネットは共存するものです。

正確に捉えるのであれば、セマンティックウェブの3.0が正当な延長線上であり、トークン投資などの投資分脈が入ったWeb3はフォークに近いものです。

Web1.0->Web2.0->セマンティックウェブ3.0(正当な進化系)

└ ブロックチェーンを使ったサービスであるWeb3の目指す世界像

ややこしいですが、「インターネットを利用する際の選択肢が増える」という程度に考えておくとよいかもしれません。Web3.0の利点は実感しにくいかもしれませんが、“世界全体がWeb2.0からWeb3.0が生まれようとする過渡期にあるのが「今」”という理解で大丈夫です。

✅まとめ✅

- Web3.0はただのバズワードではなく、172億ドルの投資を引き込んだ

- Web3.0はインターネットをもっとよくしようというムーブメント

- 現在はWeb2.0からWeb3.0に移行しようとしている過度期

- 本シリーズ前半でWeb3.0の全体像を把握してから、各レイヤーの詳細に迫る

- Web3.0はWeb2.0の進化版ではなく、ブロックチェーン技術を応用したサービス群を指す言葉

→ 次回記事「ブロックチェーンが拓く未来:所有権を証明する技術の真髄」